ドン・キホーテ × 大おばさん

今回の公演について

この公演のそもそものきっかけはマスネの「ドン・キホーテ」を飯村孝夫さんで上演したい、というところでした。

何故かというと、その時私はマスネのオペラ「シンデレラ(サンドリヨン)」に妖精の女王役で入っており、マスネというのは良い作曲家だなぁ、としみじみ痛感していたのでした。

そんな作曲家が書いた「ドン・キホーテ」、国内ではなかなか観る機会もないし、それならやってみよう、と思った次第です。

(ちなみに、10月9日に行われる当主催のガラコンサート「オペラ・スケッチ」では、マスネ「シンデレラ」から一部分を抜粋して演奏しますので、ご興味のある方はぜひいらして下さい!)

さて私はオペラの構成を行うにあたって、できるだけシンプルにわかりやすい舞台を心掛けています。そのため、ダイジェスト形式で行うことが多いのですが、今回も登場人物はメインキャストのみとし、実際よりはコンパクトな形で舞台構成を行っています。

しかしそうすると、「ドン・キホーテ」だけでは少々上演時間が短くなるため、もう一本短いオペラはないかと考えている中、マスネのオペラデビュー作である(この前に数作品書いてはいますが、最初にきちんと上演されたのはこの作品です)”La Grand’tante”「大おばさん」に出会い、この二本立てで上演する事に決めました。「ドン・キホーテ」はマスネの晩年の作品で円熟した音楽が魅力です。原作はかの有名なセルバンテスの「ドン・キホーテ」ですが、フランス語では”Don Quichotte(ドン・キショット)”になります。セルバンテスはスペイン人ですし舞台もスペインですから,その音楽もスペイン情緒に溢れています。

素晴らしい原作は創作者たちにインスピレーションを与えるのでしょうか。「ドン・キホーテ」はミュージカルでも「ラ・マンチャの男」という作品で大成功しています。音楽もストーリーも実に素晴らしいミュージカルです。

しかし、このオペラもそれに負けないくらい素晴らしい内容です。私は訳詞を作りながら泣いてしまうという、初めての経験をしました。

登場人物は今回は、主人公ドン・キホーテとその従者サンチョ・パンサ、紅一点のドルシネアの3人で舞台を進めます。

元々フランス語の舞台ですが、その演劇的な深さから敢えて字幕ではなく日本語訳詞でお送りします。

一方「大おばさん」は、1867年マスネ25歳の時の作品です。マスネはそれまでいくつかオペラを書いているようですが、この作品が劇場デビュー作です。パリのオペラ・コミック座で初演されています。

さて、この「大おばさん」は台詞と音楽で進められるオペラ・コミックというジャンルの作品なのですが、ところがこの作品、1887年の火災で、フルスコアとパート譜が消失します。

現存するボーカル・スコア(1867年出版・歌とピアノの楽譜)には若干の書き込みはあるものの、台本部分がほぼ完全に欠落しています。おそらく火災で失われたものと思われます。

上演機会が極めて少ないのは、それもあっての事かと思います。

私は今まで珍しいオペラの企画上演を多数手がけてきましたが、楽譜はあるけれど、台本にあたる部分の資料が音源を含めほとんどない、というのは初めてのパターンでした。

しかも台本ベースで物語が進められているため、最初のうちは楽譜だけでは誰が何を歌っているのかもわからない、という状態でした。

ただ、幸いWikipediaを始め、色々な資料に作品の大まかなあらすじがあり、それらの情報と楽譜を合わせて、今回、私が台本を新たに作成し、オペラとして上演できる形にしました。

もちろん情報は海外のものであるが故に、誤訳や主観が混在しており、何が正しいかは私も断言はできません。

ただ、やはりこういった舞台作品は上演されなければ楽譜だけがあっても意味がない、と私は思っています。なので、台本としては本来のものと比べると不完全な部分も多いと思いますが、まずはオペラとして上演する事。それが意義のある事だと思っています。

いつか本来のきちんとした台本が見つかったら、それで上演してみたいものですが…

そういったわけで、この「大おばさん」、今回がおそらく日本初演だと思われます。海外でさえ、初演の年こそ17回も公演がかかっていたようですが、翌年以降全く上演されていません。

全曲版の音源も存在しません。マスネという巨匠のデビュー作品としては、あまりに勿体無い扱いだと思います。

上演率で言えば特に国内では「ドン・キホーテ」も比較的珍しい作品ですし、「大おばさん」(こちらも日本語訳詞上演です)は、日本で上演されたことのない作品です。

ぜひこの機会にご覧頂ければと思います。

作品概要

ドン・キホーテ Don Quichotte

作品について

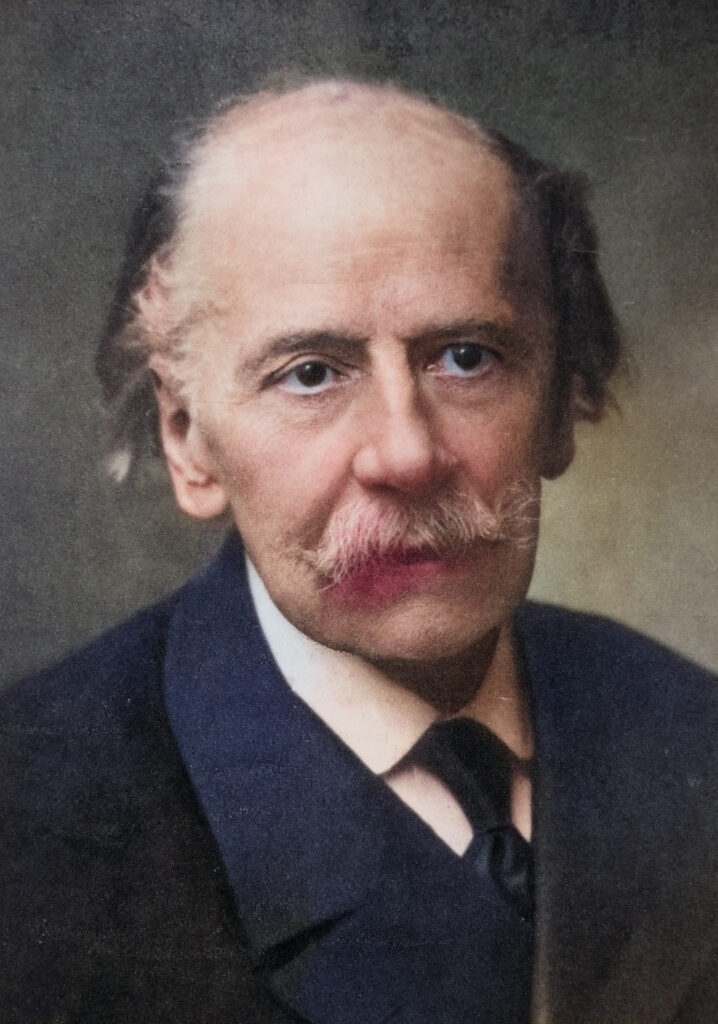

ジュール・マスネ(1842-1912)が1910年に完成させた晩年の傑作オペラ「ドン・キホーテ」は、セルバンテスの不朽の名作を基に、アンリ・カンによる台本で書かれました。マスネが67歳の時に生み出したこの作品は、その音楽は驚くほど若々しく情熱的で、作曲家の円熟した技法と人間愛に満ちた眼差しが見事に結実した名作です。 1910年2月19日、モンテカルロ歌劇場にて、ドン・キホーテ役にロシアの名バス歌手フョードル・シャリアピンを迎えて初演され、空前の大成功を収めました。あらすじ

第1幕 町の広場

小さなスペインの町。町一番の美人のドルシネアは色々な男からちやほやされて暮らしているが、何か物足りない。

そこへ老騎士ドン・キホーテと従者サンチョ・パンサがやってくる。そして年甲斐もなくドルシネアに恋歌を歌う。

ドン・キホーテを面白がったドルシネアは、盗賊に盗まれた彼女の首飾りを取り戻してくれれば愛を受け入れよう、と言う。必ずややり遂げる、とドン・キホーテは誓う。

第2幕 霧の田舎道

早朝の霧深い田舎道で、ドン・キホーテはドルシネアに捧げる恋の詩を真剣に考えている。しかし現実的な考え方のサンチョは、女の口車にのせられた主人に批判的だ。

そうこうするうちに霧が晴れると、ここらの名物である風車が現れる。しかしドン・キホーテはその風車は化け物ーー即ち「巨人」が変身した仮の姿だと言い張り、ついには突撃していく。哀れ、ドン・キホーテは風車の羽根に吹っ飛ばされ、サンチョは悲鳴を上げながら、空飛ぶ主人を追いかけていく。

第3幕 盗賊たちの根城

風車に吹っ飛ばされたのも何のその、いつの間にやら復活したドン・キホーテはついに首飾りを盗んだ盗賊たちの根城を見つける。怯えるサンチョは、隠れて震えるばかり。

「ドルシネア!我が姫よ!!」

愛する姫の名を叫びながら盗賊の根城に突撃するが多勢に無勢、ドン・キホーテはあっという間に盗賊たちに捕まってしまう。

盗賊たちが彼を殺そうとすると、怯える事なく神に祈りを捧げるドン・キホーテ。「我が魂をお受けください」と。

殺されそうになる中で神に祈るその心根、そしてその豪胆さに一目置いた盗賊の頭領は彼に敬意を示し、ドルシネアの首飾りを彼に返す。

戦いではなく、愛でもって話し、そして祈れば人は通じ合える、と喜ぶドン・キホーテ。

呆然とするサンチョ。

第4幕 ドルシネアの館

ドルシネアは1人、ため息をついている。誰も自分を満足させてくれない。愛がわからない、誰か愛を教えてほしい、でも誰がそれを教えてくれるの…と。

一方ドン・キホーテは長かった旅の終わりをサンチョに告げる。サンチョの苦労に報いるために自分の持つ、夢のように美しい島、「夢の島」をサンチョにプレゼントしようと言う。大喜びのサンチョ。

ドルシネアの元に戻った2人は、首飾りを渡す。驚くドルシネアにドン・キホーテは結婚を申し込む。

するとドルシネアは笑いながら拒絶する。ショックを受け、絶望するドン・キホーテ。

その態度に、他の男たちにはない、何かを感じるドルシネア。今までと違い、今度は不器用に、自分の本音を語り出す。

愛を求め続ける自分の弱さを語るドルシネアに、ドン・キホーテは優しく応える。

しかし、愛を大切に思うが故にドルシネアは去り、1人残されるドン・キホーテ。群衆たちからは嘲笑が飛び交う。

それをサンチョが一喝し、ドン・キホーテを支えながらまた旅立っていく。

第5幕 星空の下

全てを失い、ぐったりするドン・キホーテのそばで、サンチョが神に祈っている。どうかこの人を連れて行かないで、と。

死を目前にして、わずかに目を開けたドン・キホーテは「夢の島」の話をしたり、感謝の言葉を述べる。

やがてドルシネアの声が聞こえ、ドン・キホーテは導かれるように息を引き取る。

あとには、サンチョの泣き声だけが残るのだった。

音楽の魅力

マスネの音楽は、フランス音楽特有の洗練された美しさと、スペイン的な情熱や哀愁が見事に融合しています。色彩豊かなオーケストレーションは、ギターやカスタネットの響きを取り入れながらスペインの雰囲気を描き出し、聴衆を物語の世界へと引き込みます。

登場人物の心理を細やかに描写した美しい旋律は、この作品の大きな魅力です。特に、ドン・キホーテが死を前に歌う感動的なアリアや、主人を想うサンチョの人間味あふれる歌は、観る者の心を深く揺さぶります。

主な登場人物

- ドン・キホーテ(バス): 夢想家の老騎士。理想と純粋な愛に生きる、悲しくも美しい主人公。

- ダルシネア(メゾソプラノ): 町の人気者で、気まぐれで魅力的な女性。ドン・キホーテにとっては理想の姫君だが、本人は現実を生きている。

- サンチョ・パンサ(バリトン): ドン・キホーテの忠実な従者。現実主義者だが、主人への深い愛情と敬意を抱いている。

大おばさん La Grand’Tante

作品について

『大おばさん』(原題:La grand’tante)は、ジュール・マスネが1867年に発表した1幕もののオペラ・コミックです。1867年4月3日にパリのオペラ=コミック座で初演され、17回の上演が行われる成功を収めました。マスネにとって初めて舞台上演されたオペラ作品であり、後の大作へとつながるデビュー作となりました。あらすじ

人は良いが金のない若い軍人ギイは、金持ちの大おじが死に、遺産相続のためカードレル城にやってくる。城を含めた全財産が彼のものになったのだ。

実は大おじは死の間際に全財産を妻アリスに遺す遺言書を書いていたのだが、署名を書く前に死んでしまったため、遺言書は無効。妻アリスはその遺言書を焼いてしまい、かくして財産は血縁であるギイのものとなったのだ。

この城を競売にかける算段を妄想しつつ、ギイは眠ってしまう。

そこへ若い美人がやってきて、ギイは一目で恋に落ちる。彼女はアリス。何と、大おじの歳の離れた妻、ギイの大おばだったのだ。城と遺産をギイが継ぐため、未亡 人のアリスは城を出ていかなくてはいけない。

ところが肖像画の額の裏から、焼いてしまったはずの遺言書が出てくる。アリスを慕う小間使いシェブレットが火の中から拾い出し、こっそり隠したのだ。

しかもその遺言書には、なかったはずの大おじの署名がある。アリスはギイを疑うがギイは知らん顔。しかしこれで遺言書は効力を発揮するのだ。感激するアリスに、ギイは必ず戻ってくると約束し、軍務のためまた旅立っていく。

音楽の魅力

本作はセリフと音楽が交互に現れるオペラ・コミック形式で、序曲と6曲の音楽ナンバー(アリア、二重唱、終幕の三重唱)から構成されています。コミカルな雰囲気の中にもマスネらしい甘美な旋律が息づき、若き作曲者の才気がうかがえます。軽快な曲調で物語を彩り、ロマンティックな情感も随所に豊かです。主な登場人物と関係性

- ギイ – 若き主人公。亡き大叔父の遺産相続人として城を訪れる軍人。

- アリス – ギイの大叔父の未亡人で、姻戚上は「大おば」に当たる。

- シェヴレット – 城に仕える小間使い。アリスのことを慕っている。

キャスト

ドン・キホーテ

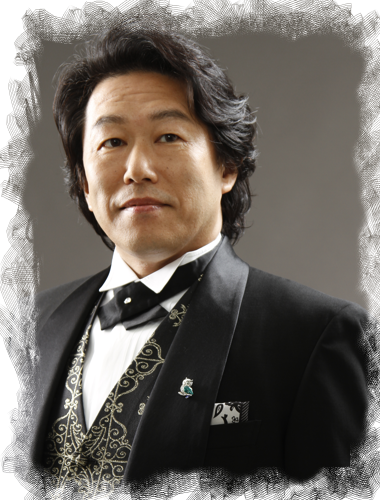

飯村 孝夫(Br)

ドン・キホーテ

飯村 孝夫(Br)

ドン・キホーテ 中原 和人(Br)

サンチョ・パンサ

中原 和人(Br)

サンチョ・パンサ 新宮 由理(Ms)

ドルシネア

新宮 由理(Ms)

ドルシネア 大下 沙織

ピアノ

大下 沙織

ピアノ

大おばさん

愛知 智絵(S)

アリス

愛知 智絵(S)

アリス 谷川 佳幸(T)

ギイ

谷川 佳幸(T)

ギイ 中川 美和(S)

シェブレット

中川 美和(S)

シェブレット 前田 美恵子

ピアノ

前田 美恵子

ピアノ